저희 런던집은

부동산 개발회사가

보유한 여러 채 중 하나인 듯 했어요.

집주인이 개인이 아닌 것 같고

관리하는 팀이 있습니다.

영업 담당...

공과금 담당...

수리보수 담당...

(누가 하나하나 안내해 준 것이 아니라,

지금까지 제가 파악한 바로는 그렇습니다.)

제게 '이 중 고르라' 했던,

(브렉시트와 코로나로)

세를 현격하게 낮추어 나온 집들을 보면

모두 작정하고

(나름 테마는 있지만)

예산의 한도 내에서

호텔처럼 있을 건 갖추느라 애 쓴

동일한 인테리어였거든요.

제 취향 아니지만

저희 짐 도착할 때까지

단기 투숙스럽게

장기 투숙할 수 있는 게

큰 메리트라 생각하고

호텔을 따로 잡지 않고

히드로 공항에서 바로 저희집으로 와서

자가격리를 시작했습니다.

이때까지

(학교가 소개한 부동산하는 학부형)

케런 아줌마와

저랑 삼자로 집계약 했던

부동산 회사의 죠셉에게

환영한다는 이메일은 올 줄 알았어요...?

자가 격리 중

온 이메일은 되려

같은 회사의 다이애나란 사람의

거두절미 아래 연락이었습니다:

헬로우 정도는 해야 하는 거 아닌가요.

런던 입성하여 받은

거의 첫 이메일이나 다름없었는데

저를 더 깊은 자가격리 우울로

밀어넣어 주셨습니다.

집 구하는 과정에서

케런 아줌마가

저의 브로드밴드 회사 문의하는 이메일에

이 분을 Loop in 해서

함자나 본 적 있었던지라

그래도 공과금 담당이구나 알았지

(당시 답신이 나는 수도전기세 담당이라

모름, 이었거든요)

아니면 더 뭥미 했을뻔요.

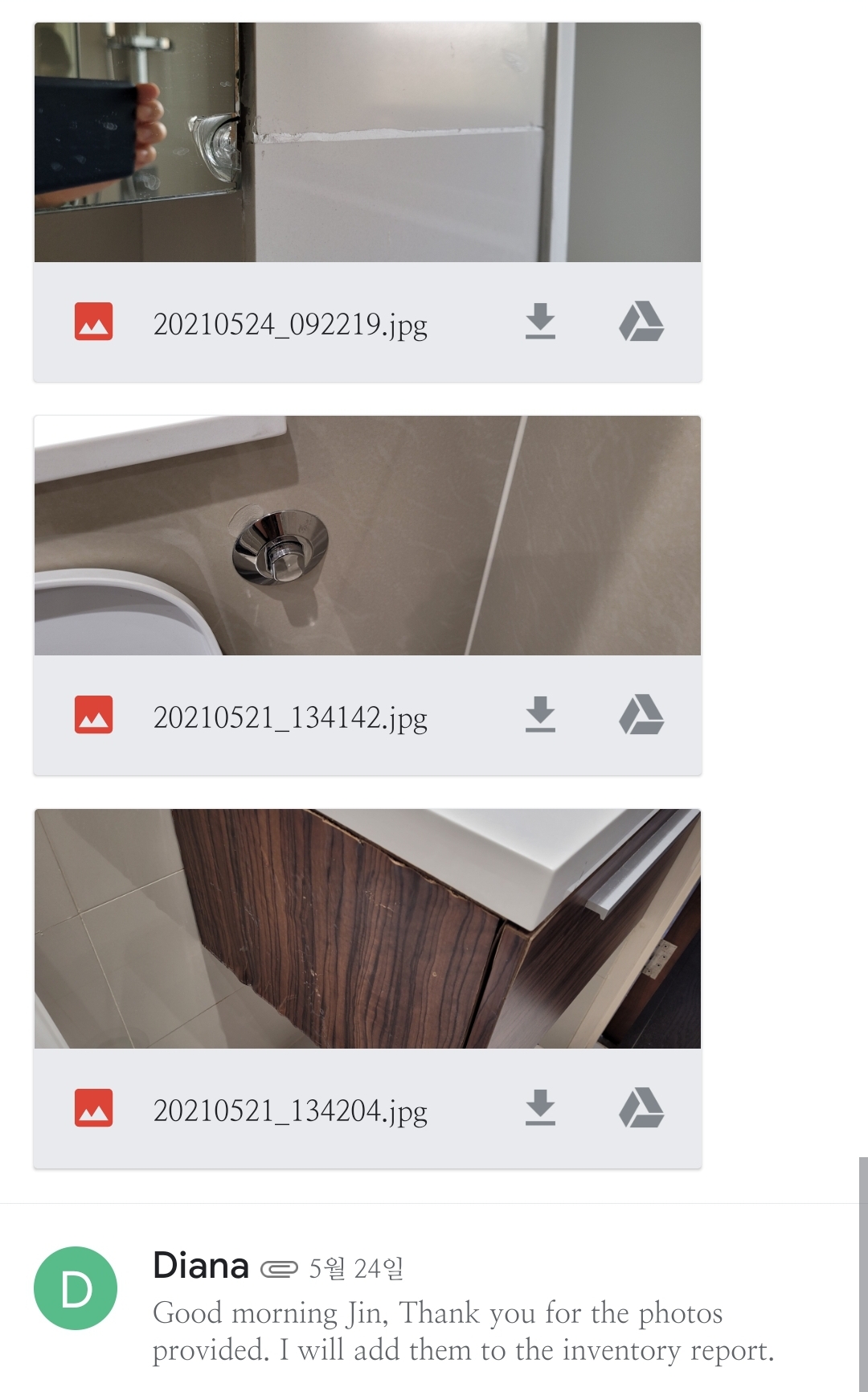

제3자에게 의뢰해서

작성되었다는 인벤토리 리포트의

편향성에 한번더 빈정 상하구요.

Handyman을 부르겠다고 하고

(이제 입국 4주차에 접어 들고 있지만

아직 해결된 건 없어요~)

냉동실 서랍은 새로 주문해 준다고

모델번호 받아 갔습니다.

제가 그냥 넘어가길 바란 것이라 생각하니...

모든 게 잘 정립되어 있다는

선진국 영국이 괘씸해지네요...

에휴...

어느것 하나

쉬운 게 없는 영국 생활의 시작이네요!